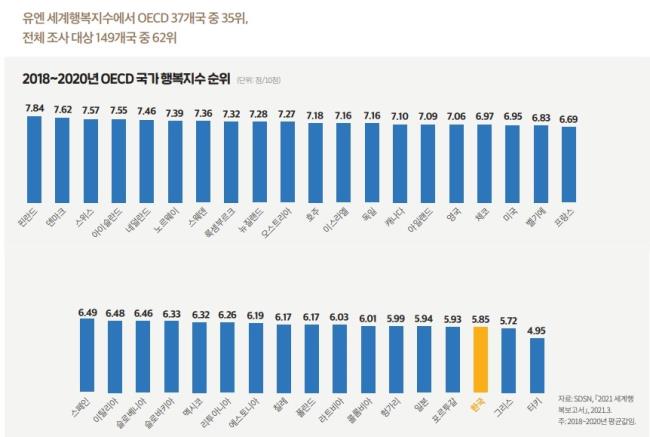

한국의 국가행복지수 순위가 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최하위권인 것으로 나타났다.

19일 한국개발연구원(KDI) 경제정보센터가 발간한 '나라경제 5월호'에 따르면, 우리나라의 2018~2020년 평균 국가행복지수는 10점 만점에 5.85점을 기록했다. 전체 조사 대상 149국 중 62위, OECD 37국 중 35위에 해당한다.

우리보다 행복지수가 낮은 OECD 국가는 그리스(5.72점)와 터키(4.95점)뿐이었다. 핀란드(7.84점), 덴마크(7.62점), 스위스(7.57점)가 각각 행복지수 1~3위에 올랐다. 국가행복지수는 유엔 지속가능발전해법네트워크가 국가별 국내총생산(GDP)과 기대수명 등 다양한 지표를 각국 국민에게 설문해 산출한다.

우리나라 국민의 행복지수는 왜 이렇게 낮을까? KDI가 OECD 통계를 분석한 결과를 통해 유추해 볼 수 있다. 한국인들은 연간 근무시간이 가장 길면서도, 노인빈곤율은 가장 높았다.

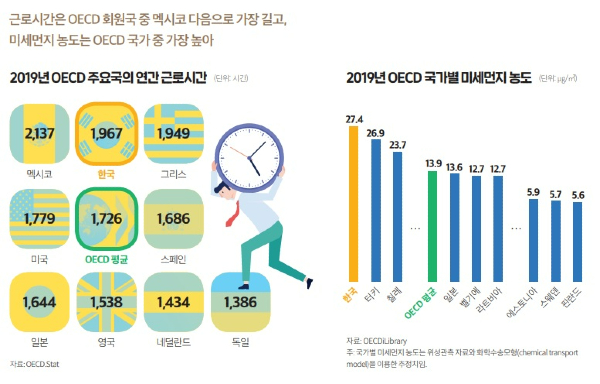

한국 근로자의 연간 근로시간(2019년 기준)은 1967시간으로, OECD 회원국 중 멕시코(2137시간) 다음으로 길었다. OECD 평균은 1726시간이었고 일본은 1644시간, 독일은 1386시간으로 평균보다 짧았다.

한국의 미세먼지 평균 농도(2019년 기준)는 입방미터 당 27.4마이크로그램(㎍/㎥)으로 OECD 회원국 중 가장 높았다. OECD 평균은 13.9㎍/㎥이었고 스웨덴(5.7㎍/㎥)과 핀란드(5.6㎍/㎥)의 미세먼지 수치가 가장 낮았다.

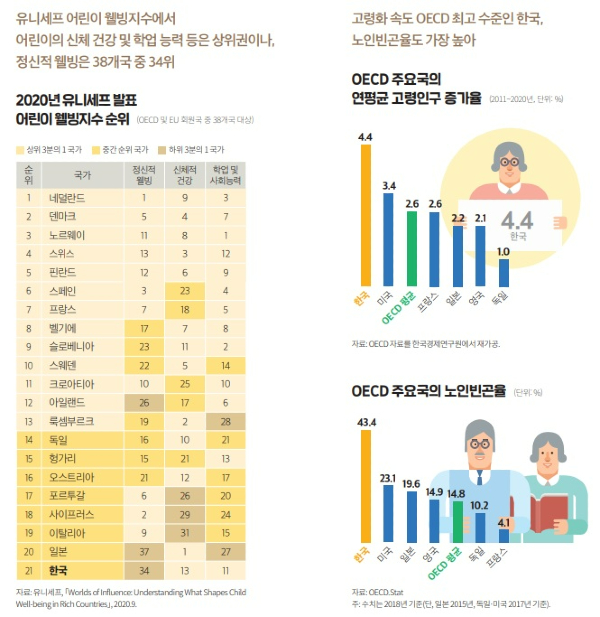

2011~2020년 한국의 연평균 고령인구 증가율 4.4%로 1위였다. 일본(2.2%), 영국(2.1%), 독일(1.0%)은 OECD 평균(2.6%)보다 낮았다. 노인빈곤율(2018년 기준)도 43.4%로 한국이 1위였다. OECD 평균은 14.8%였고, 독일(2017년 기준)은 10.2%, 프랑스는 4.1%로 낮았다.

2020년 유니세프 어린이 웰빙지수에서 어린이의 신체 건강 및 학업 능력은 OECD 및 EU 회원국 등 38개국 중 각각 13위, 11위로 상위권이었으나, 정신적 웰빙은 34위로 낮았다.

◇ 국민 행복지수에 관한 전문가들의 분석 및 대안

관계 분야 전문가들은 국민 행복지수가 낮은 원인을 분석하고, 행복도를 높이기 위한 대안들을 제시했다.

김근주 한국노동연구원 고용안전망센터 소장과 남궁준 한국노동연구원 부연구위원은 '상병수당제 도입은 사회보장시스템의 마지막 퍼즐을 맞추는 작업'이란 글에서 아프면 쉴 수 있는 사회를 만들기 위헤 '상병수당'을 도입해야 한다고 주장했다.

상병수당은 부상과 질병으로 인해 경제활동이 불가능한 경우 치료와 회복에 집중할 수 있도록 소득 손실을 보전하는 사회보장제도를 말한다.

김 소장과 남 위원은 "경제적·사회적 여건을 감안할 때 상병수당 논의가 이제야 본격화된 것은 조금 늦은 감이 있다"며 "상병수당의 도입 과정과 연계해 검토돼야 할 병가제도의 내용과 방식 역시 노사의 견해가 대립하는 부분이므로 이에 관한 충분한 사회적 논의가 필요하다"고 말했다.

송창근 울산과학기술원 도시환경공학부 교수는 '미세먼지, 환경 넘어서는 안전·경제의 문제'라는 글에서 "미세먼지는 당장 해결될 수 있는 문제가 아니"라며 "미국·유럽도 1980년대에서 2000년대 초반까지 심각한 대기오염 문제를 겪었고 그 해결에 많은 시간과 노력이 필요했다"고 밝혔다.

송 교수는 "긴 호흡을 갖고 환경에 대한 투자를 추가비용으로 인식하기보다는 우리의 경제·산업·사회 체계의 패러다임을 바꿀 수 있는 기회로 생각하고 접근하는 게 현명할 것"라며 "미세먼지는 환경의 문제이자 최근 사회재난으로 입법화돼 관리되는 안전의 문제, 국가 산업구조가 변환되는 경제 문제임과 동시에 우리 세대가 감당하고 해결해야 할 당면 과제임을 명심해야 할 것"이라고 덧붙였다.

김선숙 아동권리보장원 아동정책평가센터장은 '아동이 행복한 사회, 계층 간 차등 없는 돌봄이 보장되는 사회'라는 글에서 코로나19로 취약계층 아동의 삶이 더 열약해졌음을 지적하며 "이제 우리 사회는 모든 아동에게 돌봄을 기본적으로 보장하는 돌봄의 패러다임을 실현할 필요가 있다"며 "아동에 대한 경제적 지원과 기본돌봄서비스, 기본건강서비스까지 계층 간 차등이 없도록 평등한 돌봄이 사회 안에서 실현돼야 할 것"이라고 밝혔다.

윤소영 한국문화관광연구원 연구위원은 '코로나 시대, 문화안전망 통해 문화의 치유력 작동돼야'하는 글에서 "문화서비스는 사회구성원으로서의 국민들을 사회적 위험이나 다양한 위기상황으로부터 회복시키고 치유하는 역할을 한다"며 "이러한 정신적 지지를 통해 문화의 회복력 및 치유의 성격이 문화안전망 시스템에서 작동되고 강조될 필요가 있다"고 말했다.

정순둘 이화여대 사회복지대학원장은 '노인을 동등한 사회구성원으로 인정하는 연령통합적 사회로'라는 글에서 "국제사회 지표 중 우리나라가 OECD 1위를 차지한 몇 안 되는 지표가 고령화 속도 그리고 노인빈곤율과 노인자살률"이라며 "그러나 우리나라 노인의 노동시장 참여율은 OECD 평균보다 높다"고 설명했다.

정 교수는 '청년은 공부, 중년은 일, 노년은 여가'라는 공식을 벗어나 연령과 관계없이 공부와 일에 참여할 수 있는 사회가 돼야 하며, 기본적 보장과 다양한 사회참여로 활기찬 노년을 보낼 수 있는 기회가 필요하다고 밝혔다.

여유진 한국보건사회연구원 삶의질연구센터장은 '경제·사회 간 균형이 공동체의 행복 높이는 길'이란 글에서 "행복과 삶의 만족도를 높이기 위해서는 자신과 공동체에 대한 긍정적이고 협력적인 태도를 키워주는 교육 환경, 일과 삶의 균형을 추구하는 노동시장 여건, 안전과 최저 보장의 제도화, 사회 집단 간의 격차와 불평등 축소 등이 동시에 추구돼야 한다"며 "경제와 사회의 균형을 추구하는 정책이야말로 공동체의 행복은 물론이고 전체 사회의 지속 가능성을 높이는 길"이라고 말했다.