미국 국가정보위원회(NIC·National Intelligence Council)가 지난 3월 발표한 미래 보고서 '글로벌 트렌드 2040: 더 경쟁적인 세계(Global Trends 2040: A More Contested World)'를 분석하고 한국에의 시사점을 담은 국내 연구자료가 나왔다.

지난 5일 '과학기술정책연구원(STEPI)'이 발표한 '美 NIC Global Trends 2040으로 본 미래 시나리오와 시사점'이란 제목의 보고서다. STEPI는 보고서를 공개하며 미래 전망의 도출 구조와 20년 후 시나리오 내용을 살펴봄으로써 미국을 비롯한 주요 서방국가의 위기의식과 세계관을 파악하고, 불확실한 미래 속에서 향후 한국이 중장기 전략을 구상하는데 참고할 수 있는 유용한 기초자료로 활용하고자 한다고 밝혔다.

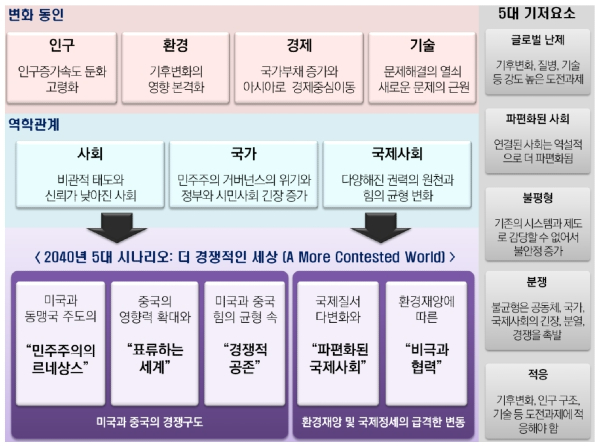

STEPI 보고서에 따르면 미 NIC 보고서는 미래 변화를 추동하는 네 가지 동인을 ▲인구구조 변화 ▲경제 ▲환경 ▲기술 네 가지로 구조화했다. NIC 보고서는 20년 후에는, 첫째 인구증가속도가 둔화되고 고령화가 가속화되며, 둘째 기후변화가 본격화됨에 따라 인류와 생태계가 위협받고, 셋째 아시아의 세계GDP 점유율이 확대돼 경제 중심이 기존 선진국에서 아시아로 이동할 것으로 예측했다. 끝으로 기술은 진보가 낳은 여러 문제의 열쇠이자 새로운 갈등의 씨앗이 될 것으로 내다봤다.

NIC 보고서는 미래 사회에서 각국은 민주주의의 위기를 겪으며 정부와 시민사회 간 긴장관계가 심화되고, 국제사회는 권력의 원천이 다양해짐에 따라 기존의 질서를 이루는 국제질서에 균열이 생길 것이라고 전망했다.

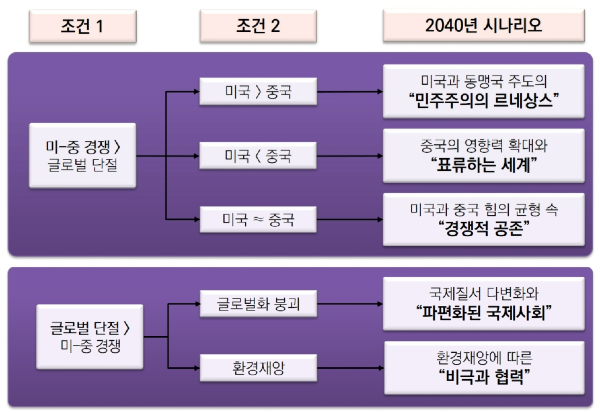

위를 토대로 NIC 보고서는 20년 후는 더욱 '더 경쟁적인 세상(A More Contested World)'일 것이며, '미국과 중국의 힘겨루기' 혹은 '환경재앙과 세계화 붕괴'에 따라 다음 다섯 가지 시나리오로 미래 사회가 변화할 수 있다고 제시했다.

첫째, 미국과 동맹국이 주도하는 '민주주의의 르네상스' 시나리오는 미국 관점에서 가장 이상적인 미래상으로서, 미국 및 비슷한 가치체계를 가진 서방국가가 주도하는 개방 민주주의의 부활로 기술발전을 주도하고, 소득증가 및 삶의 질 향상을 이루지만, 중국과 러시아의 사회적 통제는 혁신을 억압하게 된다.

둘째, 중국의 영향력 확대와 '표류하는 세계' 시나리오에서 중국과 주요 비국가 행위자들이 국제 규칙과 제도를 무시하여 국제사회는 방향성을 잃고, OECD 국가들은 경제성장 둔화, 사회분열 확대, 정치적 미비로 어려움에 직면하는 한편, 서구의 어려움을 기회로 중국이 국제적 영향력을 확대할 것이다.

셋째, 미중 힘의 균형 속 '경쟁적 공존' 시나리오에서는 미국과 중국은 경제성장을 우선시하여 견고한 무역관계를 회복하고, 경제적 상호의존성이라는 틀 안에서 정치 영향력, 거버넌스 모델, 기술에 관한 경쟁관계를 지속할 것이다.

NIC 보고서는 위와 같은 미중의 힘겨루기보다 환경악화가 더욱 심화될 경우, 다음과 같은 두 가지 시나리오가 가능하다고 봤다.

넷째, 국제질서 다변화에 따른 '파편화된 국제사회' 시나리오에서는 자국 우선주의로 인해 경제, 안보 단위로 국가들이 뭉치고 흩어져서 미국, 중국, 유럽, 러시아 등 강대국을 중심으로 경제·안보 단위 구역을 형성하는 한편, 개도국들은 혼란 속에서 어려움을 겪을 전망이다.

다섯째, 기후변화, 환경악화가 심각해진 '비극과 협력' 시나리오에서는 국제 식량위기, 자원고갈에 따라 유럽연합(EU)과 중국을 중심으로 새로운 국제연합을 형성하는 한편, 부국은 빈국의 위기관리를 돕고 원조사업 및 첨단에너지기술로 저탄소경제로 전환할 것이다.

STEPI는 NIC 보고서의 시사점으로 미래 전망은 정확한 미래 예측(foresight)이 아니라 개연성 있는(plausible) 다양한 미래 모습을 펼쳐봄으로써 현재의 지배적 사고 모델을 재점검하는데 그 목적이 있다며 2040년 시나리오는 서구 진영이 보는 비관적인 20년 후 미래 모습을 공식화한 것으로서, 미중의 패권경쟁과 최근 기후변화 영향의 본격 가시화에 대한 위기의식이 자리하고 있음을 확인할 수 있었다고 했다.

이어 NIC 보고서는 미국 등 서구 시각을 반영한 것이므로 이미 결정된 미래로 받아들이지 말고, 동북아 지정학적 관계, 역사적 발전 경로 등 한국의 입장을 고려한 능동적 읽기가 필요하다며, 한국판 글로벌 미래 전망과 같이 한국의 위기의식과 중장기 방향성 설정을 위한 후속 연구가 필요하다고 전했다.