사회적 거리 두기로 상징되는 문재인 정부의 이른바 코로나 ‘K-방역’에 대한 지식인 사회의 비판이 쏟아지고 있다. 코로나 대응은 원활한 백신 수급과 접종이 관건인데, 현 정권은 미봉책(彌縫策)에 불과한 ‘국민 통제’에만 힘을 쓰고 있다는 지적이다. 거리 두기에 매몰된 K-방역의 문제점으로는 기본권 침해, 민생 경제 파탄, 지나친 사회 통제 등이 거론된다.

《K를 생각한다》의 저자 임명묵 작가는 《월간조선》 2021년 9월호에 게재한 칼럼 ‘젊은이의 시각: 한계 드러내고 있는 K-방역의 민낯’에서 “2020년의 여러 위기 국면에서 K-방역은 록다운 조치를 취하지 않고 바이러스 창궐(猖獗)을 저지하는 데 성공했다. 하지만 그 과정에서 한국 정부, 또 한국 사회는 막대한 정치·사회적 비용을 지불해야 했다”며 “그간 한국이라는 공동체가 추구해야 할 가치로 여겨져 온 자유주의의 후퇴가 그것이었다. 사회적 접촉과 이동의 감소를 최소한으로 하면서도 바이러스의 확산만을 잡아내기 위해서, 국가 권력이 개인의 일상 영역으로 대대적으로 침투했기 때문”이라고 지적했다.

임 작가는 “실제 K-방역을 ‘승리’로 이끈 요인들은 정부가 강조한 자유민주주의적 가치, 시민사회의 자발적 참여 등보다는 훨씬 실제적이고 강력한 힘이었음을 알 수 있다”며 “아마 크게는 세 가지로 이를 정리할 수 있을 것이다. ▲생산 역량 ▲총력전(總力戰) 동원체제 ▲디지털 멍석말이가 그것”이라고 분석했다.

임 작가는 “당국은 확진자의 동선(動線)을 공개하고, 밀접 접촉자들을 격리하면서 이들을 사회적 비난에 노출시켰다. 사람들은 자기 주변에서 누가 코로나19에 감염되었는지 여러 정보를 맞춰보면서 확인할 수 있었고, 바이러스에 불운하게 걸리게 된 이들의 부주의함을 비난하고 자신들의 안전을 위해 그들과 거리를 멀리하는 것도 정당화했다”며 “디지털 기술을 통해 조성된 상호 감시의 분위기는, 인간 활동을 크게 억누르면서 바이러스가 통제 불능으로 확산되는 것을 방지했다고 볼 수 있을 것이다. 그러나 이는 근대적 개인주의와 시민의식에서 출발한 것이 아니라, 과거 촌락 사회 혹은 집단주의 사회에서 볼 수 있을 것 같은 감시·배제·격리·사적처벌 등의 논리와 더 밀접한 연관을 갖고 있었다”고 진단했다.

임 작가는 “종합하였을 때, 록다운을 어떻게든 피하면서 바이러스의 확산을 통제하고자 하는 정부의 노력은 다양한 방면에서 자유주의적 가치를 희생하면서 성공한 것이었다”며 “자유주의나 민주적 가치 같은 휘황찬란한 언어들 대신 활용된 ‘실제적 자원’은 한국 사회가 민주화 이전부터 국가 건설과 방어를 위해 쌓아 올렸던 행정·통제·동원·감시 등의 기제였다. K-방역에 있어서 홍보의 영역과 실제 작동의 영역은 전혀 다른 것이었던 셈”이라고 지적했다.

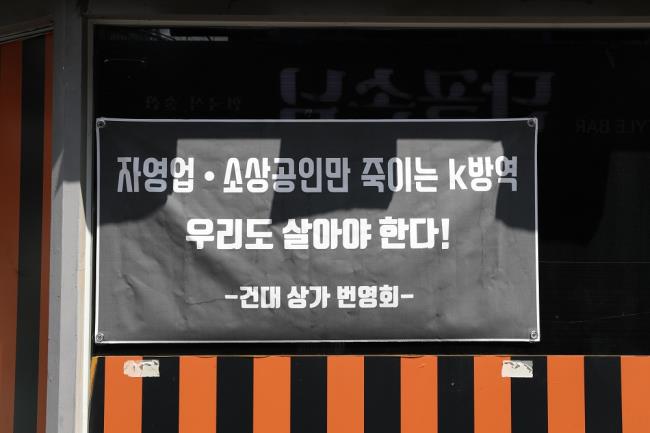

임 작가는 “자영업을 중심으로 발생하는 출혈이 이대로 계속된다면 한국 사회는 돌이킬 수 없는 상처를 입을 것이고, 팬데믹 국면에서 이익을 얻은 이들과 대신 정부로부터 희생물로 지정된 채 버려진 이들 사이의 감정의 골은 상상 이상으로 벌어질 것”이라며 “과연 정부는 K-방역으로 인해 차별적으로 부과되는 고통의 사회적 영향력에 대해 마땅한 복구 방안이 있는가”라고 반문했다.

홍윤철 대한예방의학회·한국역학회 코로나19 공동대책위원장은 30일 《조선일보》 ‘월요 인터뷰’에서 “K-방역은 성공이라고 할 수 없다. 확진자가 줄고 국민이 편안한 생활을 해야 성공이지 국민이 고통받는 상태는 성공이 아니다”라며 “정부는 백신의 중요성을 간과했다. 적극적으로 구매에 나서지 않아 실기한 것”이라고 비판했다.

홍 위원장은 “작년 여름부터 진작에 백신 구매에 나섰다면 접종을 원하는 사람이 줄을 섰는데 국내 물량이 충분하지 못한 상황은 피할 수 있었다. 정부가 ‘백신 인센티브’를 내놓고 있지만 좀 이상하지 않나?”라며 “백신이 많이 있어도 맞겠다는 사람이 없을 때 유인책으로 내놓는 게 인센티브다. 맞고 싶어도 없어서 못 맞는데 무슨 인센티브인가”라고 꼬집었다.

홍 위원장은 “K방역이 성공했다며 취해 있을 때가 아니다. 이제는 새로운 방역 정책을 짜야 한다”며 “정부 주도, 행정 명령 중심의 방역 정책에서 벗어나 이제는 ‘국민 참여형’으로 바꿔 나가야 한다”고 제안했다. 그는 “현재 거리 두기는 소상공인의 희생을 전제로 하고 있다. 새로운 방역 정책의 목적은 사회적 거리 두기를 완화해서 국민이 정상적인 생활을 할 수 있도록 만드는 것이어야 한다”며 “지금처럼 억제·규제하는 방식은 모두가 불행해지는 정책”이라고 지적했다.