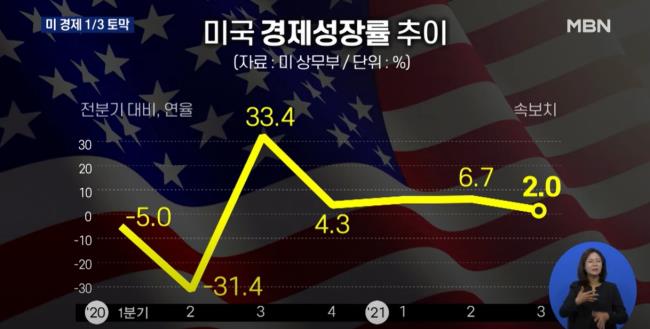

코로나 사태에 글로벌 공급난까지 겹치면서 세계 최강대국으로 불리는 미국의 3분기 경제 성장률이 둔화(鈍化)하고 있다. 미국은 과연 어떤 정책으로 경기 침체의 늪에서 빠져나올 것인가. 한국금융연구원이 최근 발간한 〈미국의 3분기 경제 성장률 둔화 및 공급 활성화 정책 강화 필요성〉 보고서를 토대로 살펴본다.

보고서에 따르면, 금년 3분기 미국 경제는 수요는 물론 공급 부문의 부진으로 인해 당초 성장률 예상치를 밑돌았다. 코로나19 확산세로 인해 침체 국면에 빠졌던 지난해 2분기 이후 최저 성장률을 기록한 것. 수요 부문의 부진은 연방 정부의 각종 지원 대책이 종료된 데다 상대적으로 전염성이 강한 ‘델타 변이’ 바이러스의 확산으로 기업·가계의 경제활동의 위축된 것에서 비롯됐다. 공급 부문의 부진은 적합한 노동력은 물론 원자재·중간재 등 각종 공급망의 정체(停滯) 현상이 해소되지 못한 데서 기인했다.

한편 금년 4분기 미국 경제는 백신 접종률 상승에 따른 가계의 경제활동 재개(再開) 확산과 기업의 설비 가동률 상승 등으로 성장률이 재차 상승할 것이라는 희망적 분석도 나온다. 물론 금년 3분기 GDP(국내총생산) 성장률의 둔화와 소비자 물가의 급속한 상승이 맞물리면서, 향후 미국 경제가 ‘슬로우플레이션’에 그치지 않고 과거 1970년대 당시와 같은 ‘스태그플레이션’ 국면에 빠질 가능성에 대한 우려도 가시지 않고 있다.

보고서는 “그동안 미국 정부가 코로나19 사태에 따른 실물경제(實物經濟) 충격을 극복하기 위해 지향해왔던 재정정책과 통화정책의 ‘정책조합’은 총수요 부양에 집중됐다”며 “반면 노동 수요와 공급 간의 ‘미스 매치’ 해소와 원자재 및 중간재 등 각종 공급망의 정체 상태를 해소하려는 정책 대응은 상대적으로 부족했던 것으로 평가된다”고 분석했다.

보고서는 “‘포스트 코로나’ 시대를 맞아 총수요 부양에 편향된 정책 대응이 성장은 ‘과대평가’되고 물가는 ‘과소평가’되는 결과로 이어졌던 성향이 있다”며 “향후 정책 대응은 노동 유인(誘引) 강화, 각종 업종에 대한 진입 규제 완화 등 공급 부문을 활성화하는 방향에 초점을 맞출 필요성이 커지고 있다”고 전망했다.