지난 10일은 세계인권의 날이었다. 세계인권의 날은 1948년 12월 10일 UN(국제연합) 총회에서 세계인권선언이 채택된 것을 기념하는 날이다. 세계인권선언은 인간의 정치적·종교적 자유와 사회적·경제적 권리 보장 등에 관해 규정하고 있다. 종교적 자유를 국제 사회가 공동으로 지켜내야 할 인간의 권리로 명시하고 있는 것이다.

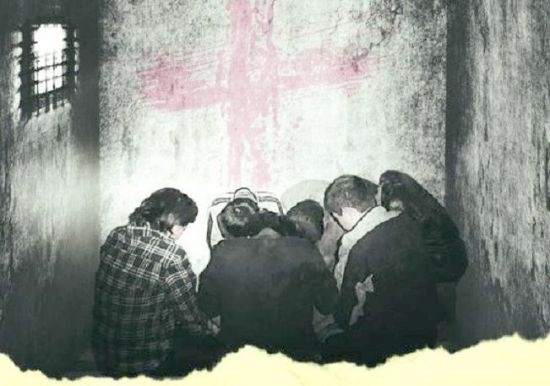

북한은 종교적 자유를 박해하는 대표적인 나라다. 국제 단체 '오픈 도어즈'가 올해 초 발표한 '2021 세계 기독교 감시 목록' 연례 발표 자료에 따르면 북한은 20년 연속 기독교 박해 국가 1위에 올랐다. 북한에서는 성경을 소지했다는 이유만으로 정치범수용소에 갇히고, 사형에 처해질 수 있는 것으로 알려졌다.

북한 주민의 종교적 자유를 신장하기 위해 국제 사회가 개입하는 것은 북한 정권과 남한 내 친북 세력이 주장하듯 주권의 침해일까, 아니면 이는 내정 불간섭 원칙의 예외의 경우로 마땅히 간섭해야할 국제 사회의 의무일까? 이 질문에 대한 해답을 국제법적으로 밝힌 논문이 있어 소개하고자 한다. 신진 충남대 정치외교학과 교수가 지난해 2월 정치 학술지 《대한정치학회보》에 게재한 '북한의 종교의 자유를 위한 국제간섭의 정당성' 논문.

신진 교수는 논문에서 근대 국가의 성립과 국제 관계에서 주권 개념의 성립은 종교의 자유를 보장해 주기 위한 것이었다고 밝혔다. 1600년대 초 종교개혁이 완성 단계에 이를 무렵 유럽에선 기독교 내 신·구교 세력 사이에 30년 간의 종교 전쟁이 있었고, 이는 1648년 베스트팔렌 조약(Peace of Westphalia)을 맺으며 끝나게 된다.

당시 유럽 국가들은 베스트팔렌 조약을 통해 종교의 문제는 그 영토를 통치하고 있는 군주에게 일임하고, 타국은 간섭하지 않는다는 내용에 합의했다. 신 교수는 "이것이 '주권의 존중'의 기원"이라며 "현대 국가의 주권의 시작과 본질은 각국의 종교의 자유를 상호 존중하는 것"이었다고 설명했다.

논문은 국제 사회가 자유와 인권을 탄압받는 국가의 주민을 돕기 위해 주권의 개념을 '통치권'에서 '보호권'의 개념으로 전환해 왔다고 밝혔다. 신 교수는 "국제 사회는 세계 도처에서 자행되는 종교의 자유 침해와 인권 침해 문제에 대해 묵과할 수 없었다"며 "주권이란 자국민에 대한 1차적 보호 책임을 갖고 있다는 것을 의미하는데, 주권국이 자국민의 안전을 보호할 의지나 능력이 없는 경우에는 국제 공동체가 2차적 보호 책임을 가지며, 궁극적으로 필요한 경우 무력을 사용해서라도 인권을 보호할 책임을 갖는다고 하는 새로운 주권 개념을 공유하기 시작했다"고 설명했다.

논문에 따르면 주권의 개념을 통치권에서 보호권의 개념으로 전환하기 위한 보호 책임의 원리는 캐나다의 민간단체인 '간섭과 국가주권에 관한 국제 위원회'(ICISS)가 최초로 주장했다. 이후 UN은 2005년 '세계정상회의 결과보고서'에서 보호 책임을 주창했으며, 2009년에는 '보호 책임(The Responsibility to Protect)'이란 제목의 UN 총회 결의 제63/308호를 만들었다.

신 교수는 "북한의 인권 침해, 종교 탄압 실태는 국제 사회가 명시한 국제 간섭을 위한 엄격한 조건들을 모두 충족시킨다"며 "국제 사회가 북한의 인권, 종교의 자유 침해를 구제하기 위해 군사적 간섭까지도 가능하다고 할 수 있다"고 말했다.

그러면서 "북한의 종교와 신앙의 자유를 위한 국제 연대를 결성하는 것은 지극히 정당하며, 국제법이나 국제정치적으로 정당성을 확보했다고 할 수 있다"며 "이런 활동 등이 북한의 종교의 자유를 확대하는 데 큰 기여를 할 것"이라고 설명했다.

저자는 북한의 종교 자유 확대를 위한 국제 연대를 결성하기 위한 전략으로 미국 정부가 추진하고 있는 종교의 자유를 위한 활동에 연계하는 것이 효과적이라며, 전 세계의 NGO 연대와 국제 협력을 추진하는 방법이 있다고 소개했다.

아울러 북한의 동맹국이라고 할 수 있는 중동 국가들을 북한과 대립시키는 전략을 구사할 수 있다고 조언했다. 신 교수는 "북한은 신의 존재를 부인하는 국가인데, 중동 국가들은 국가가 앞장서서 신의 존재를 국민에게 강요하는 국가"라며 "이들 간의 대립 관계를 적극적으로 홍보해 이들이 북한과 동맹이나 거래를 하지 못하도록 공공외교 전략을 구사해야 한다"고 밝혔다.