우리나라 한 해 출생아수는 2012년 48만5000명에서 2021년 26만 명으로 급격히 감소했다. 2020년엔 출생아수(27.2만)보다 사망자수(30.5만)가 많아져 인구 자연감소가 시작됐다. 5월 가정의 달을 맞아 한국갤럽이 ▲동년배 이성(異性) 이미지 ▲결혼하기에 가장 좋은 나이 ▲이상적인 자녀 수 ▲외국인 이민자에 대한 생각 등에 대해 기존 설문조사 결과를 바탕으로 분석보고서를 내놓았다.

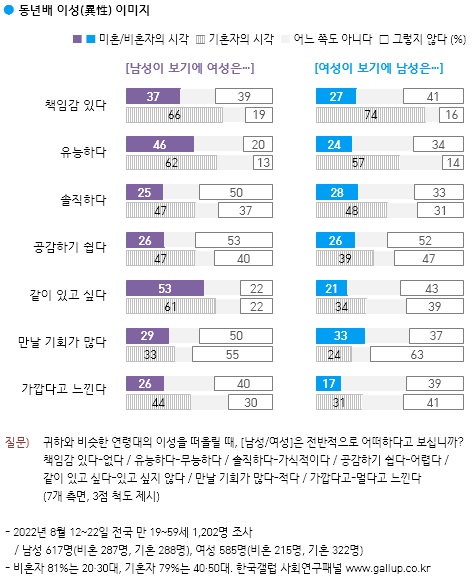

동년배 이성(異性) 이미지... ‘비슷한 연령대 이성과 같이 있고 싶다’ 남성 56%, 여성 27%

기혼자, 비혼자보다 이성에 대해 책임감·유능성·솔직성 높이 평가

비혼 남녀 절반, 또래 이성에게 ‘공감하기 어렵다’

비혼 남성, 또래 여성을 유능(46%)하지만 가식적(50%)이라고 느껴

저출생 현상 이면에는 혼인율 저하 문제도 자리한다. 우리나라 혼인건수는 1992년 42만 건(인구 1000명당 혼인건수 기준 9.6건: 이하 조혼인율)에서 2022년 19만 건(조혼인율 3.7건)으로 크게 줄었다. 우리 사회에서 법적 가족은 결혼과 혈연에 기반한다. 따라서 혼인율 저하는 사실상 출산과 양육 없는 1인 가구 증가를 의미한다.

20·30대 절대다수는 비혼 상태다. 선행 조사 결과에서 20·30대 남성은 같은 연령대 여성보다 결혼과 양육에 대해 적극적 태도를 보였다. 그럼, 결혼과 양육 이전의 교제 상황이나 이성에 대한 생각도 다를까?

작년 8월 12~22일 전국 만 19~59세 1202명 중 남성(617명)에게 비슷한 연령대의 여성을 떠올릴 때의 이미지를 물었다. 동시에 여성(585명)에게도 비슷한 연령대의 남성을 떠올릴 때 책임감, 유능성, 솔직성, 공감 용이성, 친밀 욕구, 접근성, 친근감 등 7개 측면 각각에 대해 전반적으로 어떠하다고 보는지 물었다(긍정, 부정, '어느 쪽도 아니다' 포함 3점 척도).

그 결과, 혼인 상태 무관하게 남성의 56%는 비슷한 연령대의 여성을 ‘같이 있고 싶은’ 존재로 여겼으나, 여성 중에서는 27%만 ‘남성과 같이 있고 싶다’는 데 동의했다. 41%는 ‘같이 있고 싶지 않다’고 했다.

기혼자의 이성에 대한 생각은 비혼자보다 후한 편으로, 남녀가 서로를 ‘책임감 있고’(70% 내외), ‘유능하고’(60% 내외), ‘솔직하다’(40%대 후반)고 봤다. 단, 기혼자가 결혼 전부터 이성을 긍정적으로 본 사람들인지, 결혼 전엔 그렇지 않았는데 함께 살다 보니 긍정적으로 바뀌었는지 이 조사만으로는 알 수 없다.

비혼 남녀 절반은 또래 이성에게 ‘공감하기 어려워’하며, 약 40%는 서로를 ‘책임감 없다’고 생각했다. 한편, 비혼 남성은 여성에 대해 ‘유능’(46%)하지만 ‘가식적’(50%)이라고 느끼며, 비혼 여성은 24%만 남성이 ‘유능’하다고 봤다. 이 조사에 참여한 비혼자(503명) 셋 중 한 명(35%)에게는 현재 연애 상대가 있는 것으로 파악됐는데, 그들이 이성과의 거리감을 덜 느낀다는 점을 제외하고는 연애 상대 없는 사람과 별반 다르지 않다.

결혼하기에 가장 좋은 나이... 10명 중 4명, ‘성인이라면 몇 살에 결혼하든지 상관없다’

여성 평균 29.5세, 남성 평균 32.0세

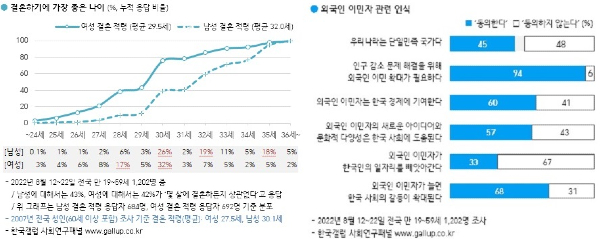

사람들이 결혼한다면 남녀 각각 몇 살에 하는 것이 가장 좋은지 물었다(자유응답). 그 결과 만 19~59세 열 명 중 넷은 남녀 모두에 대해 '성인이라면 몇 살에 결혼하든지 상관없다'고 답했고, 기혼자(31%)보다 비혼자(55%) 중에 그렇게 생각하는 사람이 더 많았다. 여성 결혼 적령으로 가장 많이 응답된 나이는 '30세'(32%), 그다음은 '28세'(17%)다. 남성 결혼 적령 응답 역시 '30세'(26%)가 가장 많고, '32세'(19%)와 '35세'(18%)가 뒤이었다.

절반에 가까운 사람들은 결혼하기 좋은 나이가 따로 없다고 보지만, 그 외 사람들이 생각하는 여성 결혼 적령 평균은 29.5세, 남성 결혼 적령 평균은 32.0세다. 이는 어디까지나 요즘 사람들이 생각하는 이상적인 결혼 적령이고, 실제로는 그보다 더 늦은 나이에 결혼한다. 2022년 기준 우리나라 평균 초혼 연령(특정 1년간 처음 결혼한 남녀 연령 평균)은 여성 31.3세, 남성 33.7세다.

이상적인 자녀數... '1명' 11%, '2명' 61%, '3명' 18%

'자녀 없는 것이 좋다' 7%

평균 2.0명, 50대 남성 2.3명, 20대 여성 1.6명

자신이 생각하는 이상적인 자녀수에 대해서는 만 19~59세 1,202명 중 61%가 '2명'을 바랐다. 그다음은 '3명' 18%, '1명' 11%, '4명 이상' 3% 순이며, 7%는 '0명, 즉 자녀가 없는 것이 좋다'고 답했다. 과거보다 결혼도 출산도 덜 하는 시대지만, 20대에서 50대까지 모두 이상적인 자녀수로 '2명'을 가장 많이 꼽은 점은 변함없다.

이상적인 자녀 수 평균으로 보면 남성(2.1명)이 여성(1.9명)보다, 고연령일수록(20대 1.8명; 50대 2.2명) 많고, 성·연령별로는 50대 남성(2.3명)과 20대 여성(1.6명) 간 차이가 가장 크다.

선행 조사에서도 '자녀는 필요하지 않다'(11%), '자녀는 인생을 불행하게 한다'(4%), '결혼은 하지 않는 편이 낫다'(13%)는 주장에 동의하는 사람은 소수였다. 그러나, 절대다수가 '자녀를 낳아 키우기 위해서는 경제력이 뒷받침되어야 한다'(86%), '출산과 보육에 대한 국가 지원을 늘려야 한다'(81%)고 여겼다. 이상을 요약하면, 혼인율 저하와 저출생 현상은 젊은이들이 결혼·출산 자체를 꺼린다기보다 개인 삶의 성취와 결혼·양육에 뒤따르는 변화를 원하는 수준으로 양립하기 어려운 데서 비롯한 것으로 보인다.

외국인 이민자에 대한 생각... '한국은 단일민족 국가다' 45%, '아니다' 48%

'인구 감소 해결 위해 외국인 이민 확대 필요' 94%

10명 중 6명, 외국인 이민자가 경제적·사회문화적으로 기여한다고 생각

이민자 증가 시 사회 갈등 확대 예상, 일부는 일자리 경쟁도 우려

자녀 양육의 기본 단위는 건강한 가정이다. 우리 사회에서 자녀 양육에 적합한 가정(가족)이 많아져야 출생률 반등을 기대할 수 있을 것이다. 그래서 결혼과 혈연 이외 다양한 유형의 가족구성권을 포괄하는 법제화(일명 '생활동반자법'), 외국인 이민자 수용 확대 등이 저출생 해법으로 고려되기도 한다. 여기서는 이민자에 관한 인식을 알아봤다.

먼저, 우리나라가 단일민족 국가인지 물었다. 우리는 과거 오랜 기간 학교 교육에서 단일민족 국가라고 배웠으나, 지난 2007년 개정 교과서에서부터 '단일민족'이라는 용어가 사라졌다. 2022년 8월 기준 만 19~59세 1,202명 중 45%는 여전히 단일민족 국가라고 생각하며, 48%는 그렇지 않다고 봤다. 연령별로 보면 20~40대에서는 양론이 팽팽하게 나뉘고, 50대에서만 단일민족 국가가 아니라는(59%) 쪽으로 기울었다.

다음으로 외국인 이민자 관련 다섯 가지 주장 각각에 대한 동의 정도를 물었다(4점 척도). 그 결과를 동의율('매우 동의'+'동의하는 편' 응답 비율) 기준으로 보면 '인구 감소 문제 해결을 위해 외국인 이민 확대가 필요하다' 94%, '외국인 이민자는 한국 경제에 기여한다' 60%, '외국인 이민자의 새로운 아이디어와 문화적 다양성은 한국 사회에 도움된다' 57% 등으로 나타났다. 이민 확대 필요성에는 대부분 공감하며, 이민자의 경제적·사회문화적 기여에도 비교적 긍정적이다. 일면 우려도 존재한다. '외국인 이민자가 늘면 한국 사회의 갈등이 확대된다'에 68%, '외국인 이민자가 한국인의 일자리를 빼앗아간다'는 데도 33%가 동의했다.