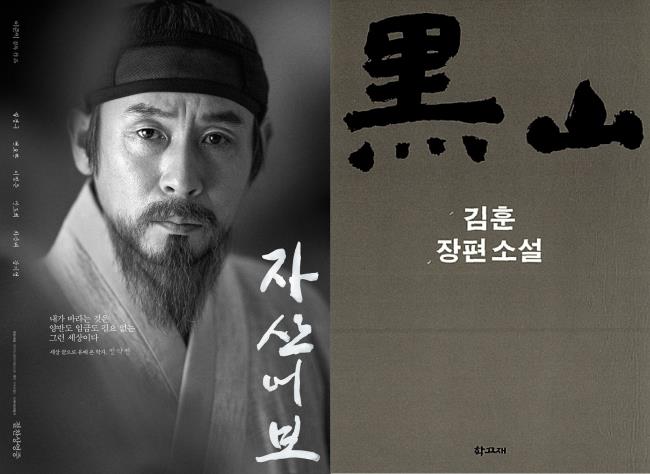

이준익 감독의 영화 '자산어보'(3월 31일 개봉)와 김훈 작가의 소설 '흑산'(2011년 10월 출판)은 둘다 정약전의 책 '자산어보'(玆山魚譜)를 배경으로 하고 있다.

정약전은 조선 후기 실학자로 정약용의 형이다. 자산어보는 정약전이 1801년 천주교도 박해사건인 신유사옥(辛酉邪獄)으로 전라도 흑산도(黑山島)에서 유배생활을 하던 중 섬 근해의 수산생물을 실지로 조사하고 채집한 기록이다.

영화 '자산어보'가 나왔을 때 소설 '흑산'의 영향을 받은 작품이 아닐까 하는 세간의 궁금증이 있었다. 이준익 감독은 언론과의 인터뷰에서 김훈의 '흑산'과 이덕일의 '정약용과 그의 형제들'을 읽고 공부한 것은 사실이나 직접적인 영향을 받은 것은 아니라고 밝혔다.

영화 '자산어보'에서 정약전은 "상놈도 없고, 양반도 없고, 임금도 신하도 없는 세상, 백성이 인간답게 사는 세상을 희망한다"고 말했다.

소설 '흑산'에서 정약전은 동생 정약종에게 하늘의 선한 뜻은 권력의 작용이 아닌 사랑의 실천을 통해 실현되다고 가르쳤다.

"하늘의 선한 뜻은 권력의 작용이 아니라 인간의 실천을 통해서 일상의 땅 위에 실현할 수 있으며, 그 실천의 방법은 사랑이다. 그러므로 네 이웃을 사랑하고 죄를 뉘우치고 뉘우침의 진정 위에 새날을 맞이하라. 크고 두려운 날들이 다가온다."

두 작품 모두 당대 뿐 아니라 오늘날 우리 시대를 향한 메시지를 던지고 있다. 다음은 영화 '자산어보'와 소설 '흑산' 속 명대사·명문장들이다.

◇ 영화 '자산어보' 속 명대사

"주자는 참 힘이 세구나." (정약전)

- 성리학 근본주의로 인해 발전이 멈춘 조선의 갑갑한 실상을 표현

"학처럼 사는 것도 좋으나 구정물, 흙탕물 다 묻어도 마다않는 자산 같은 검은색 무명천으로 사는 것도 뜻이 있지 않겠느냐." (정약전)

- 배우 설경구가 뽑은 명대사. 정약전이 생각하는 삶의 모습이 반영된 대사여서 선택

"물고기를 알아야 물고기를 잡응께요. 홍어 댕기는 길은 홍어가 알고, 가오리 댕기는 길은 가오리가 앙께요." (창대)

- 배우 변요한이 뽑은 명대사, 창대 캐릭터를 단적으로 표현하는 대목으로 선정

"벗을 깊이 알면 내가 더 깊어진다." (정약전)

"배운대로 못살면 생긴대로 살아야지." (창대)

- 이준익 감독이 뽑은 명대사, 정약전과 창대 캐릭터의 가치관을 잘 보여줄 뿐 아니라, 서로 다른 가치관을 지닌 두 사람이 나이와 신분의 격차를 뛰어넘고 벗이 되어가는 과정을 잘 표현한 대사

"씨만 중허고 밭 귀한 줄은 모르는 거 말이여라. 씨 뿌리는 애비만 중하고 배 아파가꼬 낳고 기른 애미는 뒷전인디. 인제 자식들도 애미 귀한 줄 알아야 써." (가거댁)

- 배우 이정은의 대사, 배운 것 없어도 사람된 도리를 본능으로 깨친 여인 가거댁

"저는 자산어보의 길이 아닌, 목민심서의 길을 가겠습니다." (창대)

- 스승 정약전에게 고별 인사를 올리며

"여보, 난 육지보다 흑산이 더 좋소. 흑산이 아니라 자산이오." (창대)

- 흑산도로 돌아오는 배 위에서, 영화의 마지막 대사

◇ 소설 '흑산' 속 명문장

그들이 세상을 부수려 했고, 부수어지지 않는 세상을 버리려 했으므로 그들의 죄는 세상 전체의 무게와 맞먹었다. (p.14)

이한직은 천주교로부터 돌아선 모습을 애써 이웃에 드러내 보였지만, 자신의 영혼이 천주교 교리의 지복의 세계 속으로 편입되기를 소망했다. 그리고 이한직은 그 소망을 버리지 못함을 스스로 수치스럽게 여겼다.(p. 46)

마음이 깨어 있지 않으면 경서가 다 쓰레기일세. (p. 68)

저것들은 대체 누구인가. 저것들은 왜 저러는가. 왜 죽여도 또 번지는가. 저것들은 어째서 삶을 하찮게 여기고 한사코 죽을 자리로 나아가는가... 임금은 그것을 물었으나 신료들은 대답하지 못했다. 대답 받지 못한 의문은 두려움이 되어 번져나갔다. (p. 97)

주여, 주여하고 부를 때 노비들은 부를 수 있는 제 편이 있다는 것만으로도 눈물겨웠다. 호격에는 신통력이 있어서 부르고 또 부르면 대상에게로 건너갈 수 있을 듯 싶었다. (p. 104)

봄에 죽은 정약종과 가을에 살아남은 정약용은 똑같이 단호했다. 둘은 정약전에게 천주 교리를 배워서 이 세상 너머를 엿보았다. 그때 세상의 근원은 세상에 있지 않았다. 그리고 둘은 제 갈 길을 갔다. 정약종은 그 너머로 갔고 정약용은 세상으로 돌아갔다. 그 둘은 돌이킬 수 없는 길을 돌이키지 않았다. (p. 140)

아이의 고기를 먹은 자들을 붙잡아 문초하니, 아이를 죽여서 먹은 것이 아니라 죽은 아이를 주워서 구워먹은 것이라고 항변하니, 아 어찌 차마 들을 수 있는 말인가. 어찌 죄를 물을 수가 있으며 또 어찌 죄를 묻지 않을 수가 있겠는가. (p. 207)

아침이 되고 또 저녁이 될 때 여자들은 기도했다.

주여 우리를 매 맞아 죽지 않게 하옵소서. 주여 우리를 굶어 죽지 않게 하소서. 주여 겁 많은 우리를 주님의 나라로 부르지 마시고 우리들의 마음에 주님의 나라를 세우소서... (p. 316)

주문모가 압록강에 당도에서 국경을 넘으려 할 때 하늘에서 소리가 들리기를

... 네가 핍박받는 땅을 버리고 어디로 가려느냐. 너는 목자이니 목자의 자리로 돌아가라 (p. 329)

나는 흑산을 자산(玆山)으로 바꾸어 살려 한다.

정약전은 종이에 검을 자玆를 써서 창대에게 보여주었다. 창대가 고개를 들었다.

같은 뜻일 터인데...

같지 않다. 자는 흐리고 어둡고 깊다는 뜻이다. 흑은 너무 캄캄하다. 자는 또, 지금, 이제, 여기라는 뜻도 있으니 좋지 않으냐. 너와 내가 지금 여기에서 사는 섬이 자산이다.

바꾸시는 뜻을 잘 모르겠습니다.

흑은 무섭다. 흑산은 여기가 유배지라는 걸 끊임없이 깨우친다. 자玆 속에는 희미하지만 빛이 있다. 여기를 향해서 다가오는 빛이다. (p. 337-338)