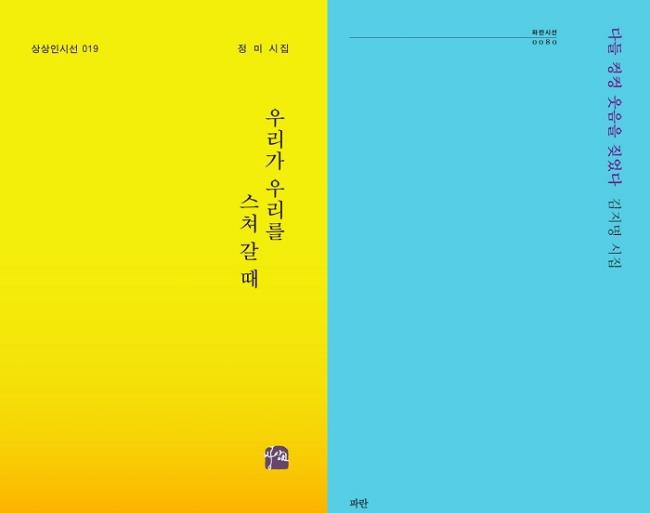

여름 시즌에 맞춰 화사한 색감의 시집 2종이 나왔다. 정미 시인의 《우리가 우리를 스쳐 갈 때》(상상인)와 김지명 시인의 《다들 컹컹 웃음을 짖었다》(파란)다. 두 시집 모두 인생의 슬픔과 외로움, 생활 철학 등을 진지한 사유(思惟)와 성찰적 관조(觀照)로 담아내고 있다. 정 시인은 2005년 《무등일보》 신춘문예로 등단했고 시집 《개미는 시동을 끄지 않는다》 등을 펴냈다. 김 시인은 2013년 《매일신문》 신춘문예로 등단했고 시집 《쇼펜하우어 필경사》 등을 펴냈다. 대표작을 각 1편씩 소개한다.

《우리가 우리를 스쳐 갈 때》 - 우리가 우리를 스쳐 갈 때

사라진 인류 발원지에서 맴돌고 있는 눈의 전언

눈보라에 침몰하거나 거리를 서성일뿐

유적지 유물의 발굴 형태로나 쓰임을 짐작할 뿐

누구도 진열된 박물관의 생태 유물을 발견 못 한다

눈 내리깔고 보도블록 위에 툭 내려앉은 플라타너스 이파리처럼

축축한 쓰레기 더미 의자 위에 마네킹이 앉아 있다

이름 모를 거리에 나를 못 박아두고

따각따각 떠난 하이힐처럼

우리가 우리를 스쳐 갈 때

누군가는 포식자로 어둠을 먹어치우는

누군가는 발버둥 치지만 빛올가미에 사로잡혀 있는

그것을 구경만 하는 두 겹의 굶주림

혼란이 감추지 않는 약육강식의 폐허이다

표정을 놓아버린 폐허의 마네킹처럼, 나도

당신도 눈발과 함께 수만 세기를 침묵 농성할 뿐이다

허옇게 들끓는 코로나 속으로 한 발 더 깊이 한 발을 딛는다

우리는 저절로 도착하는 수십 세기의 유물이 되어간다

신상조 문학평론가는 해설에서 “시인은 일상 속에서 만난 다양한 삶의 양상을 구체화함으로써 개인적 한계에 포박된 우리의 시선을 외부로 확장시키고, 타자의 감정을 나의 감정에 이입함으로써 내적 자아의 진정한 자리를 찾아간다”며 “나아가 시인은 태고의 유물과도 같은 역사의 비극이 시작되는 지점은 ‘어제’가 아니라 ‘오늘’이거나 혹은 ‘내일’( 「우리가 우리를 스쳐 갈 때」)이라고 예언한다”고 해석했다.

《다들 컹컹 웃음을 짖었다》 - 블루 플래닛

수천 오리 떼가 바다를 점령합니다 행성호가 난파와 애인 놀이 하다 낳은 성마름의 자리입니다 한자리에 모였다 흩어지는 모습은 마른 꽃잎이 물에 잠겼다 피어나 장난 같아 보입니다 바다는 뿔뿔이 혼자를 만듭니다 장난감이 아니었다면 노랑 오리는 가라앉아 날개와 다리가 부식되고 산호가 되었을 것입니다 노랗거나 파란 물고기들이 종족의 냄새를 찾아 주위를 배회했을 것입니다 스노클링하는 사람들이 빵을 던져 주어 외로움은 산호 속에서 아름답다는 말로 빛날 것입니다 바다 꿈속을 그대로 둔 채 빠져나온 노랑 오리는 여기를 둔 채 저곳으로 떠납니다 눈을 뜨고 떠나도 아일랜드 연안의 사랑받을 예감에 닿지 않습니다 나는 내 이름에 닿지 않습니다

임지훈 문학평론가는 해설에서 “김지명 시인이 제시한 ‘파랑’의 바다는 외로움의 공간이면서, 동시에 그러한 외로움으로부터 누군가를 절실하게 현전시키는 존재의 바다가 아닐까 싶다. 우리의 그리움이 그 속에서 몸을 얻어 선연해지는 순간, 나의 과거가 되어 버린 누군가가 선명한 파랑의 색채로 나의 눈앞을 물들이듯이 말이다”라며 “이 바다에서, 시인의 언어는 지금도 뭉쳤다가 흩어지길 반복하며, 어떤 냄새와 기척을 향해, 어떤 겨를을 향해 계속해서 확장되고 있는 것이 아닐까 싶다. 그렇다면 이 파랑의 바다는 외로움의 바다이면서, 그러한 외로움을 통해 ‘당신’을 호명하는 길고 긴 애도의 작업이 아닐까”라고 해석했다.