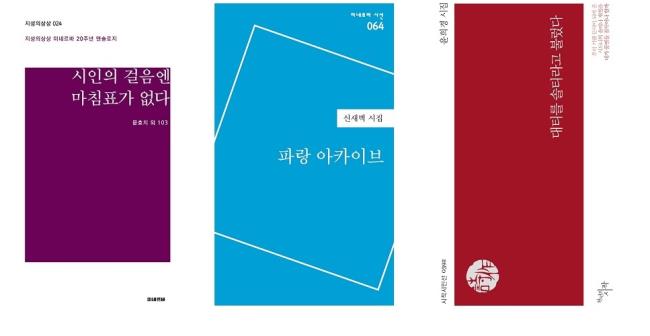

계간(季刊) 시(時) 전문지 《미네르바》가 창간 20주년을 맞았다. 최근 출간된 기념 앤솔로지 《시인의 걸음엔 마침표가 없다》에 따르면, 《미네르바》는 “고(故) 이탄 시인이 2000년 봄호를 시작으로 세상에 나왔다. 이념·노소(老少) 혹은 문단적 섹트나 그룹에도 차별을 두지 않고 지면을 할애”해온 문예지다.

대표 문효치(전 한국문인협회장)는 “지금까지 문학의 활동 무대를 제공하고 우리 문학의 향도가 되기 위해 나름대로 노력해왔다. 그리고 미흡한 대로 소기의 목적을 향해 매진하고 있다”며 “시인 작가들의 웃음은 《미네르바》의 웃음이었고 그들의 고통과 번뇌도 미네르바는 함께 했다. 동일한 공간과 동일한 시대에 존재하는 상처와 영광을 문학인 또는 독자들과 공유해 왔다”고 이 책에 적었다.

강산이 두 번 바뀔 세월 동안 시단(詩壇)의 여러 신예·중진·원로들이 《미네르바》를 거쳐 갔다. 신인 작가들의 등용문(登龍門)이자 기성 문인들의 작품 발표 지면(紙面)으로, 다채로운 시세계가 펼쳐지는 문학의 광장으로 자리매김했다. 무엇보다 《미네르바》는 전통 서정시(抒情詩)의 터전으로서 시문학의 본령(本領)과 미학을 지키며 시단에서 고유한 존재감을 드러내 왔다. 《미네르바》 출신·소속 시인들의 신작 시집과 창간 20주년 기념 앤솔로지의 대표작 4편을 소개한다.

1. 물소리2 - 문효치

《시인의 걸음엔 마침표가 없다 – 미네르바 20주년 앤솔로지》(미네르바)

베어보면

그 속은 새벽이다

엊저녁 달빛

아직은 젖은 채

갈잎 더미 밑에 있고

그 달빛에 미쳐

울던 풀벌레 소리

여운으로 날아다니는데

그래도 여명의 소곤거림은

시간의 옷자락에

푸르스름 물들어

저 언덕을 넘고 있나니

2. 다시, 나일강 - 이채민

《시인의 걸음엔 마침표가 없다 – 미네르바 20주년 앤솔로지》(미네르바)

맨발의 검은 여인을 따라갔다

검은 히잡을 펄럭이며 사막을 이고 가는 여인의 발걸음은

강 하나를 끌고 가는 일이어서 숨을 참고 걸어야 했다

숱한 주검과 검은 모래의 폐허 속에서

차마 삶이라고 말하는 사발 두어 개와

검게 그을린 주전자 하나가 우두컨 하다

송곳 같은 허기를 지우려

매캐한 담배 연기를 연신 뱉어내는 아이들

비구니를 바구니로

사람을 사랑으로 읽을 수는 있지만

검은 새 떼의 뼛조각을 찾는 젊은 엄마의 비극은

무엇으로도 고쳐 읽을 수가 없다

기도문을 우물거려 보지만

구원이라는 말을 담을 곳이

내겐 없다

세상에서 가장 어두운 어둠을 거느리고

세상에서 가장 아름다운 누비아 노을을 거느린

千의 얼굴 나일강

그 강물을 마신 사람은 다시, 돌아온다지만

짚어 볼 수 없는 강의 마음이

어디로 흘러 닿는지

어둡고 어둡다

3. 파랑 아카이브 - 신새벽

《파랑 아카이브》(미네르바)

클랭의 파랑을 표절한 바다, 울트라마린

이제 막 노을이 엎어진 갯벌에

모노크롬 터치들이 시작되고 있다

머뭇거림 없이 잡아채야 하는 속도전

파랑만 건져 올려 고요와 함께 봉합해

어둠의 서랍 속으로 밀어놓는다

붉은 얼굴이 반쯤 남았던 해는 빠르게 문을 닫아걸었다

해안선 철조망은 낯선 발자국을 경계하고

하얀 어깨를 처박은 폐선이 낡은 시간을 부비고 있다

해당화는 서걱서걱 모래를 씹고

난 아직도 파랑이 아쉬워 허기를 느낀다

누군가 흘리고 간 우울을

혹여 새의 깃털에 남아 있을지도 모를

불현듯 맨발로 걸어야 한다는 몸의 신호

상형문자 그려진 갯벌을 탐색하듯 걷는다

시나브로 어둠을 깨며

파랑을 채집하고 인화한다

스크랩하며 겹겹이 쌓아놓는 일, 에뛰뜨 블루

파랑의 혈통을 가질 수 있다면 내 혈관은 파랑으로 채워지겠지

4. 풀과 씨를 먹는 소와 새 - 윤희경

《대티를 솔티라고 불렀다》(천년의시작)

어기적거리는 누렁이 소 몇 마리와

주먹만 한 흰 새들이

호수 같은 풀밭에 철조망도 없이

띄엄띄엄 서서

늦은 조식 중이었다

소낙비는 시커멓게 몰려와

금방이라도 쏟아질 거 같은데

비를 피해 두 칸 우사로 들어가겠지

넬슨베이 로드에서 본

흠뻑 젖을 나라와 그 시민이

오는 내내 나란히 걱정되었다