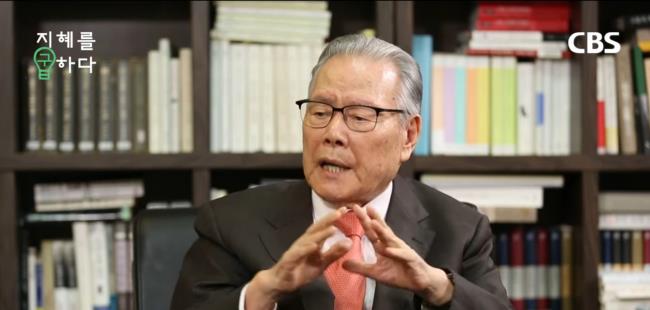

'한국의 대표 지성' 이어령 전 문화부 장관이 26일 암 투병 끝에 별세했다. 고인은 약관의 나이에 엄숙주의에 함몰된 문단의 위계를 뒤흔든 예봉의 평론가로, 유수의 제자들을 길러내고 한국 문화 바로세우기에 앞장선 대학교수와 문화부장관으로, 노년에 이르기까지 왕성한 저술가로 활동했다.

그의 비평은 순수 문학에서 출발하여 세계 문명을 꿰뚫는 '통찰력의 미학'으로 집약된다. 저항시인에서 생명거사(居士)로 거듭난 시인 김지하가 삶과 인간의 본질을 자연의 태동에서 탐구해왔다면, 이어령의 미적 통찰은 자연의 심오한 세계에서 출발해 기계문명과 4차산업혁명의 핵심으로 뻗어나갔다고 할 수 있다. 특히 아날로그와 디지털의 융화를 통한 시너지 효과로, 보다 더 나은 세상의 도래와 인간의 도전의식 고취를 추구해온 고인은 학문의 경계를 가로지르며 진리를 탐구한 이 시대의 '창조적 지성인'으로 평가받는다.

고인의 문학평론은 당대 시와 소설의 작품세계를 통해 세상의 모순에 물들지 않고 생동하는 우리 시대의 순수성을 증명해왔다는 점에서 인정받는다. 진보 성향 위주의 평단에서 유행 같았던 사회 비판성 리얼리즘에 치우치지 않고, 보다 근원적이고 심층적인 분석 작업으로 문학의 이상(理想), 그 잠자던 거대한 뿌리를 캐내어 독자 앞에 가지런히 정리해온 것이다.

1934년 충남 아산에서 출생한 그는 1956년 서울대 문리대를 졸업, 재학 중 문리대학보에 발표한 ‘이상론’으로 문단의 신예로 떠올랐다. 졸업하던 해 《한국일보》에 '우상의 파괴'라는 비평문을 게재, 당시 김동리 등 문단 거목(巨木)들을 집중 저격하면서 한국문학계에 회오리를 일으켰다. 이후 26살의 나이에 《서울신문》 논설위원이 됐고, 조선-중앙-경향 등 유력 중앙일간지에서 논객으로 활동했다.

1967년 이화여대 국문과 교수로 임용됐고 6년 뒤 국내 대표 문예지 《문학사상》을 창간했다. 1988년 서울 올림픽 때는 개폐막식 식전행사를 기획, 굴렁쇠 소년의 등장 같은 후대에 회자되는 명장면을 만들어냈다.

1990년 노태우 정부 문화부 장관으로 지명돼 국립국어원, 한국예술종합학교 설립과 조선총독부 철거를 기초로 한 경복궁 복원 계획을 주도적으로 추진했다. 문화예술상(1979), 체육훈장맹호장(1989), 대한민국녹조훈장(1992), 대한민국 예술원상(2003) 등을 수상했다.

고인은 지난달 1일 '조선비즈' 인터뷰에서 언어, 특히 말의 중요성을 강조했다. 그의 마지막 또한 우리의 가슴에 강렬한 '말'로 남는다.

"말이 우선이에요. 글 쓰는 사람도 말을 떠나 존재할 수 없어요. 김소월 시인의 유명한 시가 있잖아. '그립다 말을 할까, 하니 그리워'. 감정도 말로 표현해야 감정으로 나오는 거예요. 소리 지르면, 나도 모르게 흥분하죠? 말이 그거예요. 가만히 있다가도 어떤 말이 생기면, 그 감정이 생겨요. '슬픔? 아, 내가 슬프구나'. 슬퍼서 슬픔이 아니라, 슬픔이라는 말을 하니까 슬퍼지는 거죠.

인간은 말을 떠나서 존재할 수가 없어요. 북극의 에스키모에게 낙타라는 말이 있겠어요? 없지. 말이 없으면 사물도 없어요. 거꾸로 낙타가 있는 더운 지방에 눈이 있겠어요? 없지. 눈이라는 말도 없어요. 그러니까 생각이 없는 게 아니라, 말이 없는 거예요. 우리는 말에서 벗어날 수 없죠. 라캉, 프로이트, 언어학, 기호학… 다 말이에요. 그걸 상징계라고 합니다. 우리가 언어의 세상에서 산다는 건 중요한 거예요."