좋은 죽음이란 뭘까. 김형숙 순천향대학교 간호학과 교수는 “좋은 죽음은 주관적일 수밖에 없고 좋은 삶을 포괄하는 주제”라며 이렇게 정의한다.

“죽음이 임박했음을 알고 얼마간 준비할 시간이 주어지는 그런 죽음이라고 생각합니다. 더불어 너무 고통스럽지는 않아 자신의 모습을 잃지 않는, 나다운 죽음이 좋은 죽음이라고 봐요.”

김 교수는 중환자실 간호사로 19년간 일하며 깨달은 ‘좋은 죽음’을 최근 미래에셋투자와연금센터와의 인터뷰에서 밝혔다.

해당 인터뷰에 따르면, 죽음은 환자 당사자의 뜻이 가장 중요하다고 한다. 말기 환자의 통증 조절 수준도 본인이 결정하도록 해야 한다는 것이다. 김 교수는 “죽음은 숨이 멎는 순간이 아니라 말기라는 진단을 받고 죽음에 이르는 힘든 과정”이라며 현실을 회피하려 들지 않아야 한다고 강조했다.

김 교수는 말기 환자를 간병하는 가족들에 대해 “환자 곁에 있는 물리적 시간을 서로 나누는 게 좋다”며 관계가 중요하며 주 간병자를 따로 두는 건 바람직하지 않다고 조언했다.

초고령사회를 앞둔 우리 사회의 현실과 관련해 그는 “돌봄을 기본으로 우리 사회를 재구성해야 한다”고 했다. 고령화 시대 이전부터 가정이 병실과 다름없는 상황이 흔했는데, 가정을 병실로 생각하는 사고의 전환이 필요하다는 것이다.

김 교수는 “지금은 삶과 의료의 간극이 너무 크고 의료가 중심이 되면서 삶이 위협받고 있다”며 “말기 환자도 관계의 회복, 일상 회복을 위해서는 집이 병원보다 낫다”고 했다. 집에서 죽음을 맞을 경우 가정 호스피스 서비스를 이용하는 것이 바람직하다고 그는 덧붙였다.

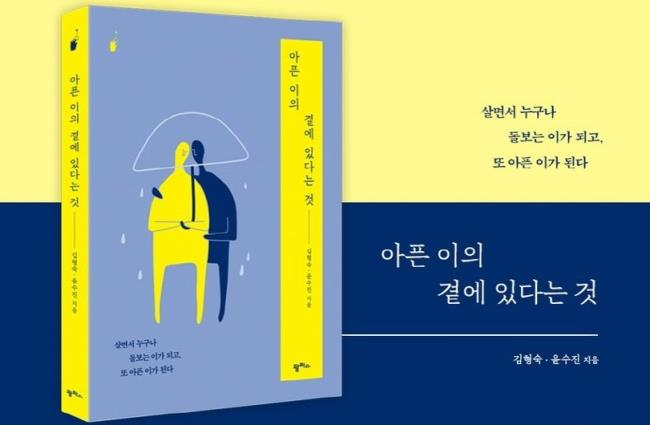

그는 지난해 11월 윤수진 동백성루카 호스피스병원 간호부장과 함께 출간한 ‘아픈 이의 곁에 있다는 것’에서 이렇게 썼다.

“아픔은 우리를 언젠가 찾아온다. 때로는 천천히, 때로는 느닷없이. 사고, 질병 다양한 모습으로. 그 대상은 가족일 수도 있고, 연인일 수도, 친구일 수도 있다. 갑작스럽게 소중한 존재가 아프게 되면 우리는 우선 환자부터 챙기게 된다. 아무 준비 없이 보호자가 되어 환자가 병을 잘 이겨낼 수 있도록 모든 노력을 다 한다. 막중한 돌봄 노동도 불평하지 않고 떠안아야 한다. 아픈 이의 옆에 있는 사람은 으레 그래야 한다는 암묵적 룰이라도 있는 것처럼, 자기 생활을 포기하면서 환자가 회복하도록 노력한다.(중략) 아픔과 돌봄이라는 생의 과정을 걷고 있는 누군가에게. 사랑하는 사람의 아픔을 목격한다는 뼈아픈 고통 / 아픈 사람을 돌본다는 무거운 책임 / 그러하더라도 우리, 절대 생에 지치지 말기를...(중략) 살면서 누구나 돌보는 이가 되고, 또 아픈 이가 된다.”