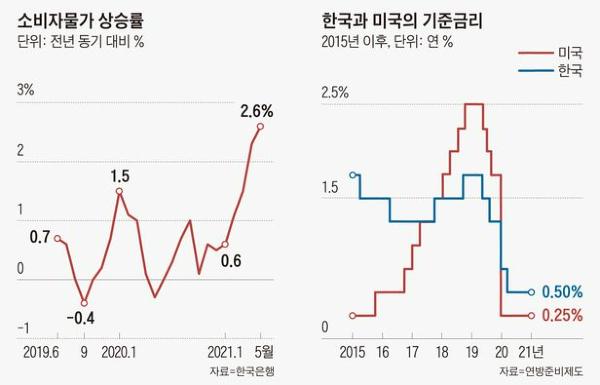

미국 연방준비제도(Fed)가 지난달 15~16일(이하 현지 시각) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 ‘2023년부터 금리가 오를 것’이란 전망을 내놨다. 코로나19 백신 접종으로 경기가 활성화되면서 물가(物價)가 오르는 인플레이션(Inflation) 현상을 막기 위한 판단 때문이다. 미국의 금리 인상 시기가 예상보다 앞당겨질 것이라는 전망에 증시(證市)가 요동치고, 세계 여러 나라가 자국 경제에 미칠 영향을 우려하자 입장을 다시 바꿨다. 제롬 파월 연방준비제도이사회(FRB) 의장은 지난달 22일 하원(下院) 의회의 코로나19 위기 특별위원회에 출석, 미국 경제가 아직 다 살아난 게 아니고 인플레를 잡을 다른 수단이 있다며 ‘선제적 금리 인상은 없다’고 밝혔다.

그런데도 체코·헝가리 등 유럽에서 금리를 올리기 시작했고, 우리나라 역시 최근 이주열 한국은행 총재가 빚과 자산 가격에 낀 거품을 걷어낸다는 명분으로 연내(年內) 금리 인상을 밝혔다. 미국발(發) 금리 인상의 여파에 미리 대비하는 차원이다.

금리란 무엇인가. 금리는 특정 금액을 빌려주고 그 대가로 받는 돈, 즉 이자(利子)의 비율을 말한다. 예를 들어 어떤 사람에게 1% 금리로 100만 원을 빌렸을 때, 원금과 함께 내야 할 이자가 1만 원인 셈. 그래서 금리는 돈을 보관하고 빌려주는 은행에서 주로 쓰이는 말이다. 예·적금과 대출금 등에 금리가 적용되는데 이를 시장금리라 하고, 시장금리의 척도가 되는 것이 바로 기준금리(基準金利)다.

기준금리는 각국 중앙은행(中央銀行)에서 자국의 경기 상황과 물가 수준 등을 검토, 화폐 공급량 조절 등을 통해 수시로 조정한다. 가계 빚과 기업 투자에도 영향을 줄 만큼 경제에 미치는 파급력이 크기 때문에 기준금리를 올리고 내리는 건 신중하게 결정해야 한다.

이 기준금리를 다루는 한미(韓美)의 중앙은행 역할을 하는 곳이 바로 한국은행과 연방준비제도다. 한국은행은 총재와 부총재를 포함한 7인의 위원으로 구성된 금융통화위원회를 매월 두 번 열어 통화(通貨)·신용(信用) 정책을 결정하고 금리를 조정한다. 연방준비제도 역시 의장 포함 7인의 이사진으로 구성된 운영기관인 연방준비제도이사회가 집행기구인 연방공개시장위원회를 매년 여덟 번 열어 관련 정책을 조율한다. 연방공개시장위원회는 이사진 7인과 뉴욕연방준비은행 총재, 교대로 선출되는 다른 지역 연방준비은행 총재 4명을 합해 총 12명의 위원으로 구성된다. 두 나라 기관·위원회의 구성과 역할이 비슷한 셈이다.

미국의 금리 조정은 왜 중요할까. 미국은 ‘달러’라는 국제적으로 가치가 높고 기본이 되는 화폐를 쓰는 나라다. 금리를 올리면 시장의 수요가 많아져 달러의 가치도 높아진다. 외국에 투자했던 기업들의 자금이 다시 미국으로 흘러든다. 이어 다른 나라들이 ‘손님’을 뺏기지 않으려고 덩달아 금리를 올리는 일종의 ‘연쇄효과’가 일어나게 된다. 빌린 돈의 이자가 얼마냐에 따라 희비(喜悲)가 엇갈리듯, 금리의 높낮이는 세계 경제를 뒤흔드는 해일(海溢)과도 같다.